静電型(コンデンサ型)ヘッドホン専用アンプ 16

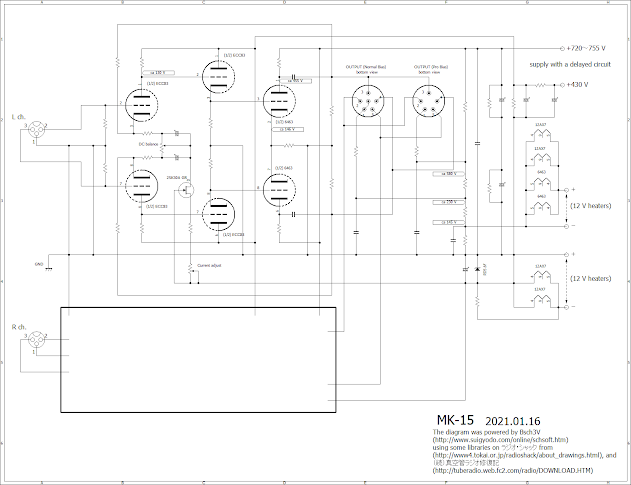

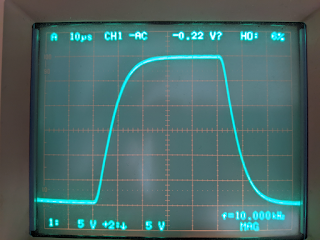

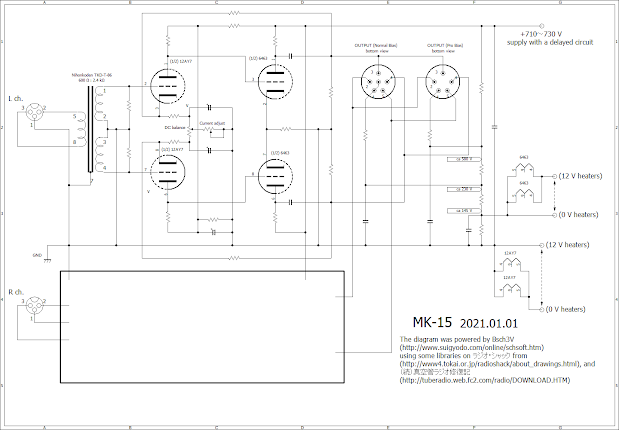

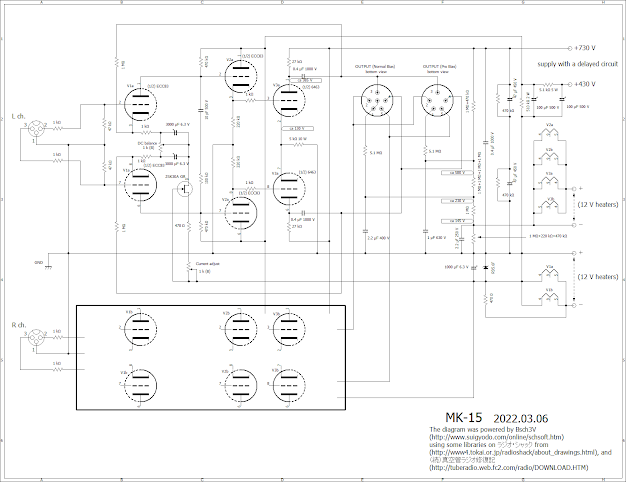

アンプ部は小さなシャーシに組んだので温度上昇が半端でない。真空管とセメント抵抗が主な熱源だ。以前コントロール・アンプの電源用筐体に用いたLEAD社製のラック用ケースを転用する予定にした。表と裏のあちこち空いている余計な穴は最小限アルミ板で塞ぐか、あるいは表も裏も無垢のアルミ板で作り直すか。(2022.03.01) 途中にカソードフォロワを挟んだ3段直結というのは、最初に考えていたポリシーからは少し外れている。初段の12AX7Aのプレート抵抗(内部抵抗)が大きいため終段のミラー効果との関係で高音域の減衰が気になってカソードフォロワを挟んだのだ。初段が6DJ8とか6BQ7Aであればプレート抵抗が格段に低いのでカソードフォロワを挟む必要はない。ただ、12AX7Aに比べてµが33~38と低いので、利得も低くなり、負帰還を掛ける余裕は無くなる。もうひとつの選択は12AY7に戻すことだ。µは44で、その代りプレート抵抗は12AX7Aほどではないが6DJ8や6BQ7Aに比して大きい。12AY7→12AX7A→12AX7A+12AX7Aカソフォロとなったのにはそれなりに理由がる。 回路を見直していて、出力は6463のプレートからそれぞれ0.4 µF 1,000 Vのフィルム・キャパシタで直流を切って、直流電位をグランドに落とすために1 MΩで接地しているが、同じところから初段のグリッドに負帰還を掛けているので不要ではないか、と思ったので早速外してみた。 特に問題無いようだ。ついでながら、負帰還抵抗を外した抵抗に換えて負帰還量を6 dB程度に戻してみた。正確な利得の測定や矩形波観察は後回しだが。(2022.03.06) しばらく使ってみて分かったこと。聴感上は全く問題ないが、直流的安定性が低い。終段のプレート間の電圧を2 V以下に調整しても、しばらくすると20 V位になったりする。直結ゆえの不安定性である。直流はキャパシタで切っているので交流出力ほとんど問題ないが、動作点がふらふらしているので、最大出力には影響があるだろう。この変動は商用電源の電圧変動と関係していて、スライダックで電圧を加減するとキチンと変動する。初段と終段の結合を切れば良いのだが、キャパシタが増えるのはちょっと面白くない。電源を全て安定化電源にすればおさまるだろうが、それも面白くは無い。少し考え...