SR-X MK3 バイアス抵抗

SR-Lambda Nova Signatureの中を開けてみた。発音エレメントは両面テープで接着してあったようだが、粘着剤が劣化してずれていた。粘着剤のカスをケミカルも動員して取れるだけ取って新しく両面テープを楕円ドーナツ状に切り抜き使って定位置に装着完了。加水分解してグスグスになったスポンジも交換が必要で似たものをホムセンで入手。最後は表面がボロボロになったイヤーパッドを色違いの代替品に交換。色が茶から黒に変わり、装着感が少し硬くなったがそれ程違和感はない。

さて、発音エレメントをじっくり見ていると高圧バイアス回路によくわからない3 mm✕5 mm位の黒い素子を発見。表面実装(SMD)の抵抗器に見える。手元のテスターや古いデジタルマルチメーター(DMM)を当ててみたが測定不能。DMMの測定範囲を超えているとすると200 MΩ以上の抵抗か?

Diyaudioで問いかけてみたら、100 MΩだろうという説。いや、200 MΩまで測れるDMMで測れんかったと私。100でも200でもええやろ、という至極もっともな回答。たまたま見つけたロシア語?のサイトを翻訳してみたら500 MΩと書いてあった。再訪したら490 MΩと修正されていた。いや、その10 MΩの違い、こだわるところではないだろう?

元祖フルレンジ静電型スピーカーのQUAD ESL57は振動膜に導電性(コンダクタンス)の低い(非常に表面抵抗率の高い)水溶性ナイロンが塗布されている。その膜の表面抵抗率が>10^10 Ω/□と非常に大きく、つまり電導度がきわめて低い。スイッチを入れてから電荷が播く全体に広がるのに時間が掛かるのも事実だ。そのバイアス回路には高抵抗は入っておらず、一方膜と固定極の距離は小さいので過大な入力で接触したり放電(アーク)を起こしたりするため、しばしば膜が焦げている。膜上の電荷の移動が一定以下に制限されていればバイアス回路の高抵抗は確かに理論的には不要だが、アーク放電による膜の損傷を抑えるために高抵抗を入れることが普通に行われている。後継のESL63のバイアス回路には10 MΩの抵抗と直列にコンデンサをパラったネオン管が入っていて、膜に電荷がたまっていく様子が可視化されている。

膜の動きで固定電極との間隔が変わると近づいたところに電荷が移動し歪の原因になるため定電圧ではなく定電荷が望ましいという説は昔から言われている。だからこそ ESL57のコーティングの導電性はとても低いものが用いられたのだろう。それに比べて膜のコーティングの導電率が比較的高い(表面抵抗率の低い)旧Acoustatのスピーカーのバイアス回路にはなんと500 MΩが直列に入っている。もっとも、それでは膜の中でも電荷の移動が抑えられるわけではないのでバイアス電源との間の抵抗の高い値の意味とは直には結び付かないのでは?という疑問もある。では490 MΩの入っているSR-Lambdaの膜は導電率が高いのだろうか?

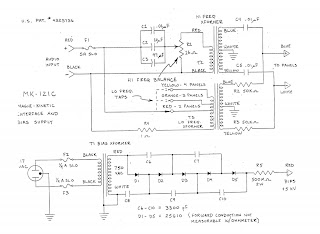

前から気になっていたのはヘッドホンの場合バイアス回路を左右別にしなくていいのかという疑問。SR-5などノーマルバイアス(200~230 V)時代の発音ユニットにはこのような抵抗は付属していない(と思う)。ドライバーユニットの回路を見てもノーマルバイアス時代の56ピンのソケットは左右のバイアスは別に給電可能なのに、一本の共通の抵抗(機種に依るが4.7 MΩ位)から供給されている。私の試作では6.2 MΩを2本使って別々に給電しているが、僅かながら定位が良くなったような、変わらないような。

SR-Lambdaの設計者が左右に個別の高抵抗を入れたのにはきっと意味があるに違いない。じゃあ、うちのジャンクのSR-X MK3も発音ユニットの直近に高抵抗を入れて左右のバイアスを分けたらどうなるだろう。もし発音エレメント内のリークが多ければバイアス電荷が不足して能率が下がったり、左右の能率が揃わなくなったりするというデメリットもあるが、抵抗2本で試せるならやってみて損はない。駄目ならすぐ原状復帰できる。

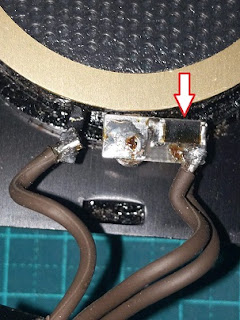

500 MΩの抵抗は秋葉原に今あるかないか?以前、千〇電商だったか秋〇電子だったかで角板型の500 MΩ(Arcol製?)を2個買って、1 GΩ:1 MΩで1000:1 超簡易型高電圧(容量の補正をしていないので直流専用)プローブを作ったことがある。今でも時々静電型スピーカやヘッドホンの高圧バイアス回路の電圧測定に活躍している。現在、千〇や秋〇で売ってるのは利久電器のハイメグ抵抗で、100 MΩ迄のようだ。試してみるのは100 MΩでいいだろうと帰宅途中で秋葉原に寄ってみたが100 MΩは千〇ではすでに在庫なし。秋〇に行ったら10本だけあったので4本を確保。アキシャルリードの普通の抵抗の形態をしている。深夜、SR-X MK3の裏蓋を開けてバイアス回路に入れてみた。ファストン(メス)に接続して絶縁チューブを嵌めておく。組みなおして視聴してみたが普通に音出し出来てた。能率が左右で異なることもない。パッと聞いた感想はとてもいい感じなのだ。

プラシーボ効果の可能性もあるのであくまで個人の感想だが、頭の周りにフワーっと音像が距離感をもって広がった感じで今まで以上に音像定位が細やか。むろんヘッドホンの常で前方に音場が広がるということはないが、頭の周りで距離感と定位がしっかりしている。抵抗を入れた場所が場所なのでスイッチで切り替えて比較するわけにいかないが、私より数段耳の良い娘も似たような感想なので、わが家では効果があったとしておこう。可能性としてはバイアス回路を通じた左右チャンネルのクロストークが激減したことが考えられる。でも、どうやったら違いを測定できるだろうか?ドライバ(アンプ)側ではなく発音エレメントの直近に抵抗を入れたのにもきっと意味があるように思う。

実はもう一点気になっていることがある。それはケーブルだ。ノーマルバイアス時代の編み込みケーブルは5芯がひとまとめ。プロバイアスになってからは5芯が平らに並んでいる。編み込みにしろ平型にしろクロストークもちょっとはありそう。ヘッドホンの静電容量を見ると、個々の機器で違いはあるが、ケーブル込みで110 pF前後の値がカタログに書かれている。

SR-5とかSR-X MK3の場合、振動膜はとりあえず無視して、面積が2000 mm^2の金属円盤を1 mmあけて対面させるとεrが1.00059(空気)なら静電容量は17.7 pF。実際はパンチングメタルやメッシュだからより小さくなりそう。カタログの110 pFとの差は全てケーブルの静電容量?

110 pFという値は一見小さく見えるけど、これを例えば最大300 VRMSで駆動するとなると可聴周波数の高い方では結構大変なのだ。300 VRMSならpeak-to-peakだと850 V近い。BTLのようなプッシュプル構成なら、10 kHzでのピーク電流は6.5 mA、20 kHzなら13 mAも必要だ。スルーレートがどうのと高音域迄しっかり出すために余裕をもって100 kHz迄確保するためには65 mAの出力出力が必要となる。はっきり言って、12AU7とか6CG7では難しい。だから人によっては6CA7や6CA10や6RA9等を引っ張り出してくる。

しかし、その出力がほとんどケーブルのためだとしたら、それは馬鹿らしく思えてくる。電流が取れなくても出力電圧がしっかりとれるアンプをヘッドホンに組み込めば良いということになる。20 pFならこれをせいぜい300 V程度で駆動するアンプでもA級でもアイドリング電流を少なくでき、設計は楽(多分)。ここで問題になるのは、アンプのための電源は単電源なら450~600 Vが、プラスマイナス電源なら±225~300 Vが必要で、それを耳の直ぐ近くというか首元迄持ってくることの危険性だろう。あるいは、アンプからヘッドホンまでのケーブルに例えば300 Ωフィーダー線(15 nF/km位?)のようなものを使うと、2 m程度なら30 pFでケーブル込みで現状の半分位に収まる。それだけでもアンプの設計はうんと楽だろう。

うちの容量メータが故障していて、実測していない。秋〇のキットを組み立てて、10年以上活躍してくれたのだが。もう一台キットを組むしかなさそうだ。

コメント

コメントを投稿