妄想:静電型スピーカーのダイレクト・ドライブ

静電型スピーカーには大抵昇圧トランスが付いている。最初のフルレンジの静電型スピーカーと言ってもいいQUAD ESL57では中高音域は凡そ1:100に昇圧している。低音域は同じトランスに凡そ1:100の別巻線が2巻あり、トータルで1:300に昇圧する。静電型は低い内部抵抗で駆動する、すなわち定電圧駆動するとハイ上がりになる。後面開放型と同様にダイポール型なので前面と後面の位相が逆なので、打消しが生じるため、6dB/Oct.では無く、100 Hzから5 kHzにかけて3dB/Oct程度で上昇する。無論、室内の反射とか、低音域の共振とか、バフル効果とか色々相まって周波数特性が変わる。

定電圧駆動ではなく抵抗を直列に入れるなどして定電流ドライブするとある周波数から上はほぼフラットになるが、最高音域は振動膜の厚さに応じてある周波数から徐々に減衰することになる。QUAD ESL57では3ウェイにして、大雑把に言えば、高音域は1:100を経てローカットして、中高音域は同じ巻線から抵抗を直列に入れた上で結線されており、低音域は1:300で昇圧して抵抗を直列に入れて結線されている。このように3ウェイにすることによって総合的には平らに近い周波数特性を得ている。QUAD ESL57は元々15 WのQUAD II型アンプ(KT66のウルトラリニア接続PPでカソードNFBあり)で駆動することを前提していたのでパワーは入らない。その分、電極と振動膜が近い。出力の大きな半導体アンプを接続することで電極と振動膜との接触やアーク放電が頻発し、高音域のローカット回路が追加されるなど変更がなされている。QUAD ESL63以降の製品や他社の静電型スピーカーでは高圧バイアス電源から振動膜への回路に高抵抗が直列に入れられている。QUAD ESL63では確か10 MΩ、Acoustatでは500 MΩだったと思う。この抵抗は振動膜が大振幅で固定電極と接触したときのダメージを恐らく小さくしてくれるだろう。しかし、QUAD ESL57には入れられていない。中古品を手に入れると振動膜(特に高音域と中音域)に焼か焦げが出来ている例が多い。そのため信号電圧を制限するリミッターもオプションにあった。後に発表された405アンプでは基板に出力電圧リミッター用の結線ができるようになっていた。

昭和光音工業からSTAXへ社名が替わった頃、創業者の林 尚武 氏がラジオ技術1964年4月号に静電型のフルレンジ・スピーカー(STAXではコンデンサ形スピーカと呼称)システムについて寄稿した。ESS-3型、ESS-6型、ESS-12型が紹介されており、ESS-3型のトランスを省略したものがESS-6型で、ESS-3型のユニットを倍に増やしたのがESS-12型と紹介されていた。開発秘話というか製品紹介であったが、ESS-3型は同誌に載った宣伝で新発売であることが分かるが、その時点で既に発売されていたのか、販売予定だったのかは私には分からない。何しろSTAXの衝立型スピーカーの黎明期の話である。

前出の記事によれば、林 氏は大枚を払って(1米ドル=360円の時代であった)QUAD ESL57を入手して試聴したものの、原理的には素晴らしいはずなのに、と必ずしも満足できなかったらしい。エヌエフ回路設計ブロック創業者の北野 進 氏も満足しなかったひとりで、「高音はむしろホーン型スピーカと入れかえてみたら、いっそうよいのではないか(ラジオ技術1962年6月号)」と感想を述べていた。このような事情が静電型(コンデンサー)型トランスジューサーに可能性を追求していた林 氏のスピーカー開発のドライビング・フォースであったようだ。無論QUAD ESL57は当時の理論、資材、そして技術での試行錯誤の結果であり、生産性も含め非常に高い次元でバランスよく纏めたものである。当時のQUAD流のというかPeter J. Walker流の最高水準での妥協の結果である。歪率など、当時のダイナミック型を大きく凌駕していたし、トランジェント特性も素晴らしかった。

STAXはそれを越えることを目標にしたと考えられる。ESS-3型の公表された周波数特性はかなりフラットなのだが、それでも林 氏は310 Hzと5.5 kHz近辺のディップを気にしていた。尤もこれらはトランスと発音ユニットの間に入るネットワークで解消可能だろうとも述べていた。また、低音域での歪率をQUAD ESL57と比較したグラフを載せており、静電型が低音域でも十分に使えることを示していた。このデータがESS-3型のものなのかESS-6型なのか明示されていないが、他のデータから類推してESS-3型のものだろうと思う。

それより数年前、静電型スピーカーが高音用、乃ちツイーターとして注目された時期があった。ジェンセン社等が先鞭を付けたのだが、安価で高性能な日本製が注目され、昭和光音(後のSTAX)や品川無線(カートリッジのグレースとして有名)、新日本電気音響などが米国に輸出した。当時は目的がツイーターであっため電極が片側だけのシングル型が主であったが、昭和光音は両側に電極を置いて駆動するプッシュプル(PP)型を発表し、林 氏はラジオ技術(1959年5月号)誌上でPP型のCSP-500について特に詳しく解説ている。CSP-500には発音ユニット(エレメントと記載)が3箇角度を付けて装着されており高圧バイアスは2 kVで500~800 Vの駆動電圧が必要。林 氏は専用のアンプ(6CA7 五結PP)も試作している。写真ではタムラの400型と思しき小型の出力トランスだが、一次側で2倍に昇圧しており、十分な駆動信号電圧を得ようとしていたようだ。昇圧後のトランスのインピーダンスが20 kΩということだから、6CA7の負荷はPPで5 kΩということになる。PK分割の位相反転回路にバランス型のNFBとトランスのNF巻線から初段のカソードへのNFBの多重負帰還で、PK分割への負帰還がちゃんとバランス取れたかどうかはともかく、500 V程度の出力は十分得られたであろう。ただ、この手の駆動方法は中音域は良いのだが高音域でインピーダンスの下がる容量負荷を十分駆動できるかが課題だろう。

1950年代の静電型スピーカーの振動膜にはしばしば金属蒸着フィルムも用いられている(例えば、C. I. Malme 1959)。しかし、金属蒸着のような電荷が自由に動き回る状態の定バイアス電圧型は振動膜の表面抵抗率が高い定電荷型に比べ特に低音域での歪の点で不利ということで、極めて低い導電性というか極めて高い表面抵抗率、具体的には108 Ω/□~1010 Ω/□といった値が求めらた。QUAD ESL57では水溶性ナイロン(ICI社のCalton®)の塗布、他の例ではグラファイトや帯電防止剤等が用いられ、各社独自の開発を行っている。Calton®の代替品としてDuPontのElvamide®が良いらしい。欧米のアマチュアに好評なのは帯電防止剤スプレーのLicron Crystalであるが表面抵抗率が107 Ω/□~109 Ω/□でやや低めである。類似の帯電防止剤スプレーSB-8を試したら108 Ω/□台であった。この高表面抵抗率の薄膜を湿度などの環境の変化に関わらず一定に保つような材料を探すのは容易ではない。

ラジオ技術1965年7月号の林 尚武・貝塚 邦泰 連名の記事では、STAXの静電型スピーカー専用の真空管アンプの開発について解説がなされていた。この記事では、前述のSTAXのフルレンジ・スピーカーの商品名に就いて、ESS-6型がESS-3型に、ESS-12型がESS-6型に改称されことがまず記されている。また、当初は昇圧トランス無しと有りがあった、あるいは計画されていたようだ。トランス付きにはモデル名の後にTが付いている(ESS-3TとESS-6T)と記事中にはあるが、雑誌の宣伝などでTの付いたモデルは見たことが無い。

また、夫々専用のアンプが開発されていた。STAXは小回りの利くビジネス・スケールだったのだろうし、当時の製品は顧客の意見を聞きながらの受注生産的な部分もあったのかも知れない。そのアンプは6RA8のSEPP OTLで、ESS-3用は2パラ(SEPPなので4本)のステレオ、ESS-6用は4パラ(8本)のモノラル仕様だった。数百Ω負荷で設計されたアンプなので、トランスの昇圧比を比較的低くできるので、特性をコントロールし易いのは確かだろう。記事を読むと林 氏の情熱が伝わってくる。

その記事にはまず前述のMalme (1959)が円形の静電型スピーカーを駆動するために製作・実験したアンプが紹介されている。これはハイμ高電圧レギュレータ管の2C53を低電流条件で抵抗(1.5 MΩ)負荷で終段にもってきてバランス出力とし、スピーカとは直結されている。B電源は8 kVで、プレートに何ボルト掛かっていたかは明示されていない。出力端からバランスNFBが掛けられている。NFBは45dBに及び、トータルの利得が80dB、1 kHzでの出力インピーダンスは6 kΩ。最大出力は4.5 kV、4.3 kVにおける1 kHzでの総歪率が0.7%という値が公表されている。ただ、高音域では十分な出力電圧が取れたとは思えないし、一般家庭で8 kVのB電源電圧は危険過ぎる。また、スピーカーを含めた周波数特性も電気的にイコライズする必要があったらしい。

STAXでも同様に高電圧(1.5 kV)電源で送信管3C24Gをトランス負荷のPPとし、更に別巻線をシリーズで繋いで低音域の出力とするアンプを試作していたが、あまり芳しくは無かった様で、少なくとも市販には至らなかった。

折角静電型による発音機構なのでトランスを排したいと云う考え方は誘惑的だ。これは単にトランスが嫌だというより、トランスで昇圧して容量負荷を繋ぐとアンプへの要求が厳しくなるということだ。確かに低音域や中音域において必要なのは電圧で(負荷インピーダンスが高い)電力はほとんど必要ないように思われるが、高音域となると厄介だ。QUAD ESL57でもMartin Logan CLSでも10 kHz以上では2 Ωあるいはそれ以下だったりする。Acoustatだと1枚の発音ユニットの容量が約300 pF。Model 3だと3枚並列で約1,000 pFなので20 kHzのインピーダンスは凡そ8 kΩ。高音域は1:60のトランスを通るので、20 kHzのインピーダンスは2.2 Ω。回路上は直列に抵抗が入っていたりするから、もう少し大きくはなるだろう。

しかし、トランスのインピーダンスは高音域では容量性なので、それが並列に入るだろうし、トランスのインダクタンスと発音ユニットの容量との共振も考えないといけない。Acoustat では16.5μm厚の振動膜を使っているので5 kHz超辺りから減衰するはずだがが、16 kHz辺りにトランスとの共振があるので補償されている。例えば、MK-121-2Aでレオスタットのつまみを右に回すと10 kHz以上の帯域が加減できるのはそのおかげである。

このような条件だと、抵抗負荷の真空管回路で駆動できるのではないかと誰しも考えるだろう。また、当時は入手可能な高電圧素子は真空管しかなかった。しかし、もうひとつ問題が出てくる。それが駆動電圧だ。例えばAcoustat Model 3の場合、公称インピーダンスは4Ωで88dB/W/mと記載されている。とは言っても8 Ωで1 Wの2√2≒2.83 Vでの値という可能性もある。とすると-3dBで85dB/W/mということになる。無線と實験1986年1月号での測定(フォクテクスが実施、2 V 2 mで計測されている)での実測値を見るともう少し低く83dB/W/m位ではないかと思われる。平面波に近いから、点音源と違って、距離が離れても音圧が落ち難いのだが、一応この1 mでの値を目安にする。普通に日本家屋で周囲に迷惑を掛けずに音楽を聴いている場合、個人差も大きいのだが、16~20 cm位のフルレンジで低音を欲張っていない標準的な93dB/W/m程度のスピーカーであれば1 Wあれば足りるだろう。10dBの差違は電圧だとおおよそ√10≒3倍の違い。公称インピーダンス4 Ωなので1 Wということは2 V。√10倍だと凡そ6.3 V。(2√10)2/4=10 Wあれば良い筈。低音域はインターフェースの1:200のトランスで昇圧するから発音ユニットは2√10×200≒1,265 VRMSで駆動されるのでpeak-to-peakで3,578 V。これは5 kΩ負荷のPPアンプのプレートに繋いで得ようとするとなんと出力320 Wのアンプでないと得られない。なお、高音用トランスの巻線比は1:60なので高音域は2√10×60≒379 VRMS、peak-to-peakで1,073 Vで宜い。

ところで、内部抵抗の高い多極管にチョークトランス(あるいは無負荷のトランス)を繋いだ状態だと逆起電力による電圧が非常に大きくなる可能性があり、真空管の内部放電とか起こしかねない。その点、三極管(含 三結)の方が多少は安全だろう。この点も気を付けておく必要がある。QUADのESL57のトランスには1次、2次巻線以外に短絡された巻線があり、真空管の内部放電が起き難いようにしているらしい(不確かな推測)。

もし、抵抗負荷の真空管PPアンプであれば、プレート電圧が1,400 V程度必要だし、負荷抵抗は25 kΩ程度は欲しい。20 kHzでは発音ユニットの8 kΩがパラに入るので約6 kΩになり、6kΩ負荷でもある程度十分な出力電圧を得られるような真空管でないと、周波数が高くなるにしたがって出力電圧が極端に制限されることになる。単に内部抵抗が低いだけでなく負荷抵直線が立っても出力電圧が極端に減らないようにアイドル電流をたっぷり流せないといけない。となるとUV-845やUV-211クラスでもまだ足りないということになる。UV-211のPPだとプレートに規格一杯の1,250 Vを掛け、グリッドをプラス領域まで目一杯ドライブしてもまだちょっと足りないかも知れない。

広い部屋で、例えば103dBの音圧が必要となるとさらに√10倍、4,000 Vが必要である。peak-to-peakだと1万ボルトを超え、現実的では無い。これは通常の昇圧トランスを用いた場合も同様で、通常のオーディオ用のトランスではレアショートや放電を引き起こす電圧領域だ。Acoustatで"Medalion"と称するトランスのアップグレードがあったのも恐らくは線輪の絶縁強化がなされたのであろう。もっともオーディオの世界にありがちな単なる金儲けアップグレード戦略だった可能性も無きにしもあらず。。。

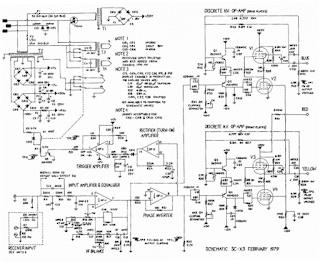

Acoustatの初期の製品(Model X、Monitor シリーズ)にはSERVO-CHARGE AMPLIFIERという組込みアンプでダイレクト・ドライブした、発音パネルが4枚あるいは3枚のものがあった。終段にテレビ受像機の水平増幅管の6HB5を5結SRPPで使い、半導体でドライブしている。終段の電源電圧は5 kV。peak-to-peakで4,500 Vの出力、つまり、約1,600VRMSを得ている。終段の上側のバイアス抵抗は10 kΩで、かなり低電流条件のようだ。このアンプは今でも修理しながら使っているマニアも多いらしい。SRPPの上側の真空管のヒーター・カソード耐性が気になるところだが、夫々独立のトランスから供給し、フローティングさせて対処してある。

なお、3dB/Oct.のハイ上がりはアンプにイコライザを設置して対処していた。

おそらくは広い部屋でそれなりの音量で聴いている米国の愛好家が約1,600VRMSで満足できたのなら、それはAcoustat で3枚以上の発音ユニットを持つものなら能率が他の静電型スピーカーと比べればちょっと高いので、まだダイレクト・ドライブの可能性があるということだろう。それでも約1,600VRMSの出力は難しい。

(The ACOUSTAT SERVO-CHARGE AMPLIFIER Service and Owner's Manual 1979 より)さきのAcoustat Model 3の試算で、もし90dBで妥協、いや満足できれば、必要とされる出力電圧は凡そ900 Vとなる。これで71AのようなミニワッターのアンプでDiatone P-610Aを駆動したような音量と等価である。これなら、UV-845やUV-211のPPアンプのトランスに繋がるプレートから何とか電圧を取り出すことができるだろう。

もっと低い出力電圧では使えないのだろうか?

古い話ばかりで恐縮だが、1984年の無線と實験2月号に森川忠勇 氏が試作している。森川 氏は当初STAXから同社のELS-F81型に用いられていたユニットの提供を受け、平面バッフルと後面開放型の中間のようなシステムを試作した。このユニットは何しろ能率が低い。当時のSTAXの技術者は能率が低い程音が良いと考えていたのだろうか?高圧バイアス3,600 Vで8 Ω換算1 W 1 m、つまり2.83 Vで73dB。試作アンプは差動バランス型で終段はEL34三結のSRPPのBTL。伝統に従ってEL34三結のプレート電圧を500 V程度としたため、SRPPには正負夫々500 V程度かけてBTLで出力約500 VRMS弱を取り出す構想だった。

森川氏は4種類の終段回路を考えていた:①抵抗負荷のPP(バランス)型、②SRPP BTL、③プレートチョーク(出力トランスの一次側を使う)のPP型、④PP型の出力トランスでステップアップ。そのなかで②のSRPP BTLを選択した。1982年の「D.I.Y. オーディオ」

この記事は続くかと思ったら、第2報がなかなか出なかった。1984年8月号にやっと出た。が、スピーカーユニットがELS-F81型のそれから同じSTAXだがESTA-4U Extraを4台使ったものに変更になっていた。ESTA-4U Extraのカタログには78dB/W/mとあり、4台で単純に+6dB/Wであれば、84dB/W/mである。ただ、公表された周波数特性を見ると100 Hzに共振と思しきピークがあり、そこから500 Hzまで-6dB程の幅広い谷間がある。これは、ピアノで言えば真ん中から左の音域で、いろいろな楽器の重要な基音が含まれる領域である。ここが凹んでいるのはあまり嬉しくない。それより上の倍音成分の多く含まれる領域がしっかり出ているからさっと聞いた時には明瞭で、解像度の高いスピーカーに聞こえるだろうけれど。森川 氏の最初の試作時のELS-F81型のユニットは能率が低すぎたのだが、このユニットの変更により、やっと84dB/W/m位になり、出力500 VRMS程度の真空管アンプによるダイレクト・ドライブにも多少は可能性が出てきたということではないだろうか。

この8月号で、彼自身、静電型のダイレクトドライブが如何に難しいかを語っている。「静かに聴く程度の音量であると、平均レベルで500 V前後(RMS値で)、普通の音量で1,000 V位、普通用いる音量より少し大きいかなというところで、約1,500 Vのドライブ電圧となります(ステレオ再生時)。。。以下略」と記述した。これは、AcoustatのModel X等の成功例を裏付ける考察である。

森川 氏は、折角出力トランスレスSRPP BTLであったが、そのままではせいぜい出力電圧が500 VRMSであったため、1:2及び1:3の昇圧トランスを用いることに戦術変更し、それに伴って高音域を十分にドライブするためにプレート電流を増加させ、プレート電力の増加に対応して終段はEL34からプレート耐圧の大きな8417に変更し、電源トランスもより大型のものに変更されている。何故8417なのか?プレートの定格電力だけならKT-88や6550でも良さそうだが、それらはバイアスが深いのだ。SRPPでは少なくとも上側の真空管は自己バイアス(カソード・バイアス)であり、μの低い真空管の場合、カソード・バイアスの分だけ電源電圧の利用効率が下がる。一方、Gmが高く、μも高めの8417ならバイアス電圧が小さくて済む。高音域で重くなる容量性負荷に対応するため、新たに用意された昇圧トランス(昇圧比の異なる2種類)は少なめの巻線で分布容量を減らし、そのぶん低音域で必要となるインダクタンスを得るために大型のものとなっていた。

森川 氏は静電型スピーカーのポテンシャルを改めて認識された一方、ダイレクト・ドライブの難しさを詳しく解説されており、残念な結果ではあるが、後続のマニアには非常に有意義なチャレンジとなっている。より大きな出力電圧を求めて電源電圧が2 kVを超えるとアマチュアの手に負えなくなりそうである。であるならば抵抗負荷やSRPPは諦めて、プレートチョークが現実的である。その状態で出来るだけプレート電圧を高くできるような真空管を探すのが良いだろう。中音域においては1,000 V以上の出力電圧を確保でき、高音域でも極端に出力電圧が制限されないよう十分なプレート電流を流せる条件を探すしかない。

ラジオ技術1964年4月号には吉田 登美男 氏が「音質測定 よもやま話」というコラムの中で、HiFiの追及のため標準スピーカーが必要だとしてMFB(モーショナル・フィード・バック)を掛けた静電型スピーカーを松下通信で試作した例について記述している。方形のスピーカーで50 Hz~10 kHzで±1.5dBというフラットな周波数特性を得たとの由(ラフだが周波数特性図も載せていた)。高圧バイアス電源が4 kVで1,100 V(peak-to-peakで約3,000 V)で駆動しなければならず、矢張り駆動するアンプで苦労したようだ。下記の略図で示されているだけだが、6CA7(EL34)の二段重ねで、吉田氏がシリーズ・プッシュプルと呼んだところの回路で駆動していた。カスコード接続の一種なのだが、通常のカスコード接続と呼ぶものだとカソード接地回路の上にグリッド接地回路が乗っているが、吉田 氏の回路ではカソード接地回路の二段重ねである。

この回路は真空管のバラツキを克服するために抵抗をひとつひとつホイーストン・ブリッジで測って使用したと書いているので、おそらく自己バイアスで使ったのだろうが、それでも真空管の特性変化には苦しめられたであろう。もし固定バイアスを採用すると調整がかなり難しそうだし、安定性にも課題が残る。上下のバランスが崩れると最大出力電圧がさがるし、片方のプレート損失も増える。抵抗負荷でB電源は3,500 Vのようだ。カソード・バイアスにしてシリーズに抵抗が入る方が安定性はよかろう。入力は文から察するに入力トランスを用いたようだが、インターステージ・トランスを用いたらMFBが駆け難かっただろうと推測される。三結で使ったか五結で使ったか記述が無い。もし五結であったとすると上側のスクリーングリッド電源はフローティングしたのだろうか。三結の方が回路的には作りやすいが、スクリーングリッド電圧の規格は無視してプレートと結んだのなら後述のHVTCと同様ということになるのだが。個人的には興味がある回路だが、3,500 Vの電源はちょっと大変。負荷の抵抗は常時電熱器のように発熱して熱いだろうし、プレート電流をある程度縛った上でセンタータップ付きのチョーク(出力トランスの一次側)負荷で良いように思う。

吉田 氏らはMFDで対処したのかも知れないが、そのまま定電圧駆動すればハイ上がりになるので、アンプのどこかにイコライザーが必要になるだろう。

超三結の考案者であった上條 信一 氏が「一日一回路」というサイトの2001年3月3日の項に2球シングルというのを説明していた。前後の事情を知らないので類推だが、ラジオ技術の誌上あるいはインターネット上でどなたかが2球シングルという回路を考案されたのかも知れない。それを上條 氏が解説されている。シングル動作だが、吉田 氏の言うところのシリーズPPの片側である。上條氏はμが2倍のひとつの真空管と等価であると説明しておられる。μが2倍でrpも2倍である。バイアスの与え方と入力電圧の与え方をうまく行えば約2倍の出力電圧を出せるかも知れない。下側を自己バイアスにして、上側のバイアスは下側のプレートと接地とを分圧すればすれば安定するのではないだろうか?上側の入力信号も下側の真空管の出力を利得分の一だけ分圧して与えれば、上下の真空管が協働してあたかもμとrpが2倍の1本の真空管として働く筈である。

従然から多極管の三結時のプレート許容最大電圧は五結時のスクリーングリッドの規定された最大定格電圧以内になるようにして用いるのが通例だし、大抵の教科書にそう書いてある。乃ち、スクリーングリッドの最大定格電圧以内でしか三結では使えないということになっていて、だから三結は低い電圧で低い出力に甘んじてきた。しかし、音声信号の場合、プレートとスクリーングリッドが同電位で推移すればスクリーングリッドにほとんど負担が加わらないので、高電圧でも大きな負荷にはならない筈だ。これを調べた方がいる。柳田 克 氏で、高B電圧高負荷条件で他極管を三結で使う方法をいろいろな真空管で試し、これに「高圧三極管接続」[High Voltage Triode Connection(HVTC)]とという名前を付けている。

三結時にスクリーンの負担が少ないことや少々プレートの定格電圧をオーバーしてもプレートの定格消費電力さえ規定内なら赤熱や内部放電などははそうそう起こらないことは多くの技術者が経験済みだが、それを言うと浅野 勇 氏とか伊藤 喜多男 氏といった真空管を愛する大御所に怒られそうなので誰も言い出さなかっただけかも知れない。WE300Bに規格一杯の電圧を掛けてカソードフォロワで駆動したり、ドライバー管に600 V程度掛けて、なーにこれぐらい大したことは無いとか書いて大御所連の顰蹙を買った(あくまで私の推測、邪推です‼)のではないかというのは武末数馬 氏くらいだろうと思っている。大抵の雑誌の試作記事はスクリーングリッドの定格電圧を三結時のプレート電圧として製作されているのが通例である。

伊藤 氏はめったなことでは壊れては困る映画館などの今で謂うところのPAシステムで腕を磨いたのだし、浅野 氏は最初は最初は軍の通信関係というこれ又滅多なことでは壊れては困る分野で、両氏とも安定性や耐久性への配慮が深く、真空管が壊れ難い設計である。対して、武末 氏は元々は重電分野がご専門だが学校で教鞭をとっておられた筈。真空管アンプの試作はあくまでアマチュアの趣味で、電気工学の知識を活かして本来の性能を精一杯活かした設計を指向されていた。物の無い時代にトランスも自分で巻いて作る根っからの自作指向で、測定データとそれに基づく調整では武末 氏の記事から学んだことが多い。尤もしょっちゅうはメンテしないズボラな自分が使うには少し内輪の規格で、熱暴走しにくい等耐久性を考えて作るだろう。トランス負荷の真空管アンプの場合、固定バイアスは怖い。暴走しやすい。交流のロードラインは緩やかでも直流的には負荷抵抗が小さくロードラインは立っているので。

前出の柳田 氏は、例えば、ソ連時代のロシアで生産され、最近NOSが安価で流通されていたGU-50(ГУ-50)に600 V程度を掛けたHVTCで用いている。この真空管のルーツは戦中のドイツのレーダーの変調管であったLS-50で、プレート損失40 Wのタフな真空管である。後に中国でも製造されFU-50も同一規格で最近安価に出回った。アルミ鍋のような帽子をかぶっていてあまりカッコよくないせいか安価である。戦後発表された帽子の無いEL152、FL152等もソケットは異なるが同じグループで良く似た特性を有しているが、こっちはEL156の弟分といった感じでカッコよく、比較的高価だ。GU-50三結を抵抗負荷で電流は少なめにして800 V位掛けてみたい気もする。

GU-50は柳田氏によれば、HVTCで500~600 V掛けても普通は簡単にはくたばらないらしい(例外的な事故もあったらしいが)。800 Vではどうだろう?ソ連時代のGU-50の三結のEp-Ip曲線では660 V辺りまでしか示されていないが、姉妹管であるEL152では三結のグラフでは1,300 V迄示されており、HVTCが全くの幻想ではないことが示唆される。安価で沢山手元にあるので今回の実験用には最適の真空管である。専用の無骨なソケットが意外に高価なのが欠点だ。これでプレート損失が60 Wくらいあれば万々歳なのだが。。。

GU-50のHVTCのPPでデンゲンデンアツを600V程度掛け、トランスの二次側を開放しプレートから信号を取り出せば500 V位は取れる。更にこれを上記の2段重ねカスコード接続にして1,200 V程安定に掛けることができれば何とか1,000 V程度の出力は得られそうである。その際、カソード側を-1,200 Vに引っ張っておいて出力トランスの中点を接地すればプレート電圧はせいぜいマイナス10 V位で安全に外部に引き出して発音ユニットに接続できる。勿論、交流1,000 Vがかかるので、テフロンなど高圧に耐えるコードが必要であることは忘れてはいけない。これなら、UV845 とかUV211とか暖房器具のように発熱し煌々と輝く貴重な真空管を引っ張り出す必要が無い。ただ、2本で1本の真空管の機能をさせると消費電力は結構大きい。

上図はGU-50の三結を前提に考えたものの概念図。三結のための抵抗などは書き込んでない。VR1aとVR1bは夫々上側の真空管V3とV4のバイアスの調整用で、例えば、V3のバイアス電圧はV1のプレート電圧を(R2a+VR2a+2xR3)/(R1a+VR1a+R2a+VR2a+2xR3)で分圧することで決まる。VR2aとVR2bは各々上下の真空管であるV1とV3、V2とV4の音声入力電位(交流)を等しくするための調整用である。V1のプレート出力を分圧してプレート出力との差が上側の入力電圧となる。VR2aとVR2bを二連にしているのは、V3側とV4側でほゞ揃っている筈で、V1とV2の位相は180°違うので打消し併せるためで、かつ上側のバイアスへの影響をさけるため。別々に調整する必要があればそのままでは上側の真空管のバイアスもずれるので、二連ではなく独立させVR2aとVR2bの摺動子間の接続を直結ではなくコンデンサーを挟めば宜い。懸念は下側の真空管V1とV2のバイアスの与え方。上図では二本纏めて抵抗一本(定電流回路にすれば差動になる)で済ませているが、より自動的な安定を求めるならば①夫々に抵抗を入れ電解コンデンサーを並列に入れる、あるいは②夫々に定電流回路を入れて電解コンデンサーを並列に入れる、③夫々に定電流回路を入れ双方のカソードを無極性の電解コンデンサー(極性のある電解コンデンサーの突合せ)で結ぶ、などが考えられる。ただし、定電流回路を入れると安定性は上がるが負荷抵抗が小さい高音域で負荷曲線の傾きがきつくなったときに振幅が取れないだろう。①の独立した自己バイアスが良いのかも知れない。上側の真空管は両カソードの間に500 V弱の交流がかかるので、ヒーターは別々でしかもフローティングさせる必要がある。最初から1,000 Vを超えるB電圧は厄介なので、もう少し低い電圧で試してみたい回路である。イヤースピーカー用に7044辺りで試してみようか?

懸念は別にもある。想定している安価なGU-50の三結では、プレート・カソード間に600 V掛けるとして40 Wのプレート定格電力をから考えてプレート電流は凡そ60 mAが限度だろう。負荷抵抗が大きいうちは良いのだが、1本当たり5 kΩ位になると出力電圧の振幅が取れなくなる。つまり、静電型スピーカーをダイレクトに繋いだ場合に高音域では出力電圧が制限されるということだ。もっとたっぷり電流を流せる、乃ち同じプレート電圧ならプレート定格がGU-50の40 Wより大きな真空管を探さねばならない。そうなるとKT120とかKT150位しか入手しやすいものがない。そうなると複雑な回路ではなく、UV211とかUV845の選択も考える価値があろう。矢張り静電型スピーカーのダイレクトドライブは難しい。

使った経験は無いのだが、シリコン・カーバイド型のMosFETだと1,200 V位に耐えるものが安価で入手可能なのだ。例えば、SCT2450KEはVDS 1,200 V、PD 85 Wだ。ただ、入力容量が大きく、直線性はあまり良くないようだが。IXCP10M90Sは900 V、40 Wで、なんとデプレッションタイプで直線性も悪くはなさそうである。これなどは静電型スピーカーには力不足だが、Staxのイヤースピーカーのドライバーには使えるスペックで、すでに試作されている方が居る。

耐圧が2,000V位のもので入力容量の小さい半導体が安価で入手できるのであれば静電型スピーカーをダイレクトにそこそこ駆動するアンプが作れるだろう。

Acoustatのインターフェイスの回路は巧妙で、2個の昇圧トランスが使われている。片方は大型で、1:167、1:200、1:250のタップがあり、それぞれパネル4枚、3枚、2枚に対応している。これは中台音域を受け持っている。もう一方はやや小型で、昇圧比は1:60の中高音域用。両者が抵抗とコンデンサで繋がれて、3dB/Oct.のハイ上がりをイコライズする役割も担っている。似たようなふたつのトランスによる周波数帯域の分担はSound Lab A1も良く似た構成(抵抗は無くコンデンサだけ)だ。

ということは、3dB/Oct.のハイ上がりなので高音域は低音域と同じ信号電圧を供給する必要は無いということだ。中低音域の最大出力は1,000 VRMS、高音域は300 VRMSもあれば小さ目の音量で満足できるなら十分ということになる。これなら、電源電圧1,200 V程度のチョーク負荷の三極管PPアンプで、仮に高音域で負荷直線が立って出力が減少しても何とかなりそうである。UV211PPか、あるいはGU-50のシリーズPPか。いや、1,200 VのB電圧というだけでアマチュアにはちと荷が重い。プレートから発音体に繋ぐコンデンサの耐圧も大変である。直流で1,500 WVで直流+交流で余裕を見て3,000 V耐圧のコンデンサはそうそう手に入るまい。かといってB電源のプラス側をアース電位にするとフィラメント(カソード)側は-1,200 V。今度は前段のプレートとグリッド間の段間をつなぐコンデンサがやっぱり耐圧3,000 Vクラスになってしまう。調整中に感電しそうで、安全なアンプを作るのが大変だ。多くのフィルム・コンデンサの耐圧は直流で高くても交流では周波数が高くなる程耐圧が激減する。例えばAcoustat用にとe-Bayに時々出てくる某社のフィルム・コンデンサーのシリーズには直流では耐圧6,000 Vのものどころか16,000 Vのもの迄揃っているのだが、交流耐圧はたかだか270 Vしかない。耐圧を超えてもすぐには壊れないかも知れないが、暫く動作した後でコロナ放電とか起こしたら怖い。

結論:静電型スピーカーを入手したら、まずはオリジナルの昇圧トランスのインターフェースで使用する。そして、昇圧トランスの1次側、つまりパワーアンプ出力の音声信号をオシロスコープで観察する。通常の音量で1次側の音声信号電圧がpeak-to-peakで10 Vを超えていたら(間違いなく超えている筈)潔くダイレクト・ドライブを諦める。2次側は高圧なので安全に分圧できない限り絶対触らない。つまり、ダイレクト・ドライブは私には無理ということになろう。

コメント

コメントを投稿