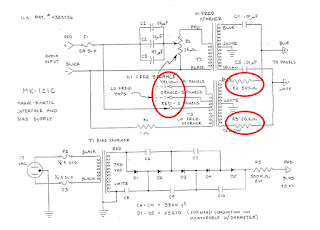

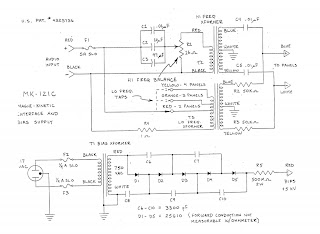

前回、diyAudioでbolserst氏がC-modの場合、2本の50 kΩ 50Wの抵抗(下図参照)を35 kΩに減ずると周波数特性のバランスがストックのMK-121(MK-121Cになる前までのインターフェィスの意で121Bや121-2Aを含む)に近づくという書き込みに触れた。確かに35 kΩ 50Wのでっかいホーロー抵抗(高そうだな)を4本買って入れ替えるのもひとつの方法だ。高音域を受け持つトランスを通った音声信号と低音域を受け持つトランスを通った音声信号がオーバーラップしているが、高音域の低い部分が減った分、オーバーラップする部分が減少し、減った部分の音圧が僅かに下がる。50 kΩを35 kΩに換えるとその部分が補償されるという訳だ。

暫くMK-121Cの回路図を眺めていて気が付いた。要は低音域用トランスの出力を高めれば良いのだから、トランスのタップを1:200から1:250に繋ぎ変えれば宜しいのではないか、と(下図参照)。

(from https://www.diyaudio.com/forums/planars-and-exotics/252682-acoustat-mk-121-upgrades.html)

The Audio Circuit上でAndy Szaboは以下のように記述している(2004-02-23 22:21):

"You may also want to alter the low frequency transformer tap. This is a small terminal strip inside each interface, with a push-on spade clip. For two panel speakers (such as the Model Two and 1+1), this tap is normally set on the terminal with the small red wire, for maximum bass boost. For four panel speakers (such as the Model Four or 2+2), the tap would be set on the yellow tap, for minimum bass boost. The orange tap is a medium bass boost (for three panel speakers). This is a matter of personal taste, and you can set the tap wherever you choose. No harm will result in setting it for the ”wrong” position."

(http://www.audiocircuit.com/Forum/Acoustat/5251/Interfaces,-Monitor-4-and-Model-1+1)

MK-121Cでタップを繋ぎ変えたときの電気回路のシミュレーションはこれもbolserst氏がdiyAudio上に書き込んでいる(下図)。この場合、オーバーラップする部分だけでなく、それより下の周波数も音圧が上昇するだろう。

(Originally posted by bolserst to the topic "Open CLS II stators - the best way to do it?" at the Forums > Loudspeakers > Planars & Exotics of diyAudio on February 16th, 2014; https://www.diyaudio.com/forums/planars-and-exotics/250559-cls-ii-stators-2.html)

タップはパネルが2枚なら1:250(赤色のコード)、パネルが3枚なら1:200(オレンジ色)、パネルが4枚なら1:166(黄色)というのは標準仕様。Acoustat 3の場合、低音域のバランスを高めたければ1:200から1:250に繋ぎ変えるだけで良い。スピーカーのインピーダンスが僅かに少し下がりアンプの負担は多少大きくなるかも知れないが、うちのAudio of Oregon CC-2改にとってさほど大きな問題ではないだろう。

この写真に示されているように中央のオレンジ色のコードのタップから右端の赤のタップに繋ぎ変えた訳である。

早速繋ぎ変えて測定した。以前より1 kHz以下が少し上がり、バランスが良くなっている。なお、HF BALANCE(高音域調整)のレオスタットのつまみは15時にセットし直した。盛大なハムはまだ対策出来ていない。測定系の周波数特性は設定ファイルであるmysp_mic.iniを少し是正したため測定系(電気系)にあった13 kHz付近のピークは解消したが、完全にフラットという訳ではない(下図)。マイクは10年程以前に4個100円で秋月電子で購入したWM-62PCで、仕様書通りの性能なら20 Hz~16 kHzでほぼフラットと言ってよい。

測定結果の低音域、特に100 Hz以下は部屋の影響が大きく、参考にならない。50 Hzのハムは多分測定系の問題だろう。まだ原因不明だ。マイクとの距離を変えただけ測定される周波数特性はガラガラ変化するので、今回の測定もあくまで参考にしかならないが、前回よりも好ましく感じる。タップを換えたことによる1 kHz以下の上昇と言ってもおそらく1 dB程度と思う。

音?タップを変えても基本的な印象は変わらないが、今まで以上に中低音の押出しが良くなったと思う。プラシーボかも知れないが。どちらのタップの接続にしろ小型スピーカーとは趣が違う、ゆったりとしてそこそこ繊細。神経質な音では無い。超低音を3Dウーハーで補強する必要性をあまり感じない静電型スピーカーである。ちょっと低音が強すぎるかも。タップはオレンジ色に戻しても良いかも知れない。しばらく聴いてみよう。

インターネットで探し物をすると面白いものが見つかる。Stereoplayというドイツの雑誌の1982年3月号にAcoustat 3の測定結果が掲載されていたらしい。コピーを見つけた。DahlquistやGrundigの大型システムと比較されているようだ。画像から見てSlimlineシリーズのModel Three (3)である。引用という形でここに貼って良いんだろうか?コピーライト的に不適切なら教えて下さい。

(from Stereoplay, March edition, 1982. Please let me know if it is not appropriate to cite this image here.)

これによるとインピーダンスは2.5 Ω~7 Ωで変動が少ない。James C. Stricklandの著したThe technology of Full-range-element Electrostatic Loudspeakersという6ページほどの文章の最後に載っているグラフに近く、無線と實験 1986年1月号 p.55の測定結果とは特に低音域で異なる。おそらくは素のMK-121(含MK121-2A等)とMK-121C(含C-mod)の差違によるものだろう。うちのスケルトン君もインピーダンスをちゃんと測らないと。

コメント

コメントを投稿