Martin Logan 6

ここから先はまだ構想中で、すべて頭の中。

発音ユニットの設計

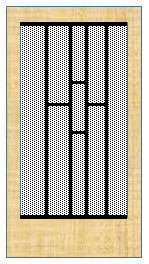

縦にスパーを数本入れ、振動膜を縦長の短冊形にするとして、その幅はどうしようか?等間隔がいいのか、それとも共振周波数をずらす目的で異なる間隔(幅)にするか(下図)。

膜へ張力を加え、組み立てるための装置

例によって四角い穴をあけたMDFボードが現実的だろう。振動膜を蒲鉾状に引っ張る仕掛け(枠)が必要だ。固定した状態で両面に半導体膜を塗布する。さらに、膜を後ろ側ステータに乗せるためには、ステータをあらかじめ蒲鉾状に固定する台が必要で、ステータに周囲のスペーサ(2ミリ厚)とスパー(2ミリ厚)を両面テープで接着し、その上に導電性両面テープをはり、さらにその上から治具に固定した振動膜を下ろしていくことになる。上下のスペーサはしっかりした接着剤で接着した方が良いだろう。デルリンは製品の段階でおそらくコロナ処理とかしてあるようで、あまり接着で苦しみはしないようだ。むしろ両面テープの接着剤をはがすので苦労している。ただ、上下のスペーサがはがれると膜の張力が失われるのでここは注意したい。

MDFボードの枠でマイラーの振動膜(3μ厚のマイラーを入手済み)を引っ張ったらMDFが曲がるかもしれないので、角材かL字材(鉄かアルミ)で補強だろう。

位置決めをしながら、下からステータがせりあがるか、上から振動膜が下りるような仕掛けが必要。ESL修理の専門店(例えば、Shackman-reromanus)には専用の治具を開発しているところもあるが、せいぜい左右2台しか扱わない私には無縁である。いや、無縁であってほしい。何回も何回も試作を繰り返したくはないから。

さらに、その振動膜の上に、下のと同じ位置に導電性テープを貼り、スパー(2ミリ厚)と左右のスペーサ(2ミリ厚)と上下のスペーサ(1ミリ厚)を接着し、裏表の周囲の導電性テープを発音体下部で接続し、バイアス電源用のコードに接続。なお、上下のスペーサは2ミリ厚ではなく、1ミリ厚にするのは湾曲に沿わせるためだけでなく、ここに一旦振動膜を折り返して接着し、さらに1ミリ厚のスペーサを乗せて(つまり2枚重ねで間に折り返した振動膜を挟み)、簡単には抜けないようにする。そして、周囲のスペーサとスパーの上に両面テープを貼り、上から前面のステータを重ねて接着。ただし、うまく接着できない状態になることは予想に難くない。スパーの上から樹脂製のボルト・ナットで占めるしかあるまい。最近はPEEK、PPS、RENYといった、金属に近い強度をもった樹脂製のボルト・ナットが市販されている。

Martin Logan (ML)製品(多くのアマチュア作品、例えばJAZZMAN)では後ろのステータに振動膜の上下の端を折り返すように接着している。強度的にはこれでもいいが、これではデルリンがそれなりに高抵抗(体積抵抗率1015Ω・㎝)とはいえ膜からデルリンを通して後ろ側ステータに電荷を少しずつ流す経路ができてしまうのでちょっと残念。

なお、周囲のスペーサやスパーにはPETを考えている。最初はテフロンを考えたが接着性が悪すぎる。

インターフェース・モジュール

本体の背後下部についている黒い箱である。中には、入力信号をトランスで昇圧して周波数特性をイコライズして発音ユニットに送り込む音声回路とコッククロフト・ウォルトン回路で高電圧を発生するバイアス電源部からなる。

MLに限らず、各社いろんな工夫をしている。イコライズせずにトランスで昇圧したままの音声信号を発音ユニットに送り込むとどうなるか?中音域は+6dB/Oct.のハイ上がりの特性になる。低音域はバッフルの大きさによってカットオフと共振周波数が決まる平面バフル的な特性になり、高音域は振動膜の大きさ故に、振動膜の各部分から耳(あるいはマイクロフォン)への距離が異なるために打消しが生じてディップとピークを繰り返しながら減衰していく。低音域も高音域も部屋の影響やリスニングポジションの影響をもろに受けるので後回しにして、ハイ上がりの中音域は各社工夫をしている。ひとつは定電流駆動。要は発音体への結線に抵抗をシリーズに入れる。そうすると容量性の発音体との関係で一定の周波数から上はフラットになる。そのため、インターフェース・モジュールには抵抗やコンデンサーや場合によってはチョークコイルが入っている。トランスも2つ入っているのもある(MLやAcoustatなど)。

しかし、アマチュアが家庭で使うのことを考えた場合、他人はいざ知らず私ならそうそうアンプをとっかえひっかえしないし(多分)、トランスからは直につないで、メインアンプの入力部かプリアンプ(コントロールアンプ)に一定の周波数帯を-6dB/Oct.でイコライズする回路を組み込む方が簡単だと思う。とりあえずはCLSIIaのインターフェース・モジュールを生かしておいて、うまくいったら真空管アンプのプレートから信号を取り出して、メインアンプより前でイコライズするのか良さそうだ。真空管のPPアンプで5kΩのトランスの8Ω出力端子に80Ω位でターミネートすると一次側の負荷で50kΩ相当。巣のコンデンサースピーカは容量負荷で20kHzで20kΩまで下がるとしても真空管の負荷は14kΩ今日。プレートからコンデンサを介して発音ユニットへ結べばちょっと高めのプレート電圧を与えたら6CA7三結でも300 V RMSは得られる。出力トランスをPPチョーク代わりにするのだが、インダクタンスの大きなPP用トランスで二次側にターミネータを入れないとちょっと怖い。パルシブな高電圧が生じて真空管内部で放電とかするかもしれない。インダクタンスは怖い。安価なGU50 の三結に高めのB電圧(ヤナギタ式HVTCシステム)を与えれば500 Vも夢ではない。通常の音楽鑑賞ならこれで十分の筈。出力間を4本も使って、しかもEhk耐圧を心配するSRPPより簡単で楽チン。万一これで足らなければ、大型のSG端子のあるPP用トランスで、プレートをSGに結ぶと、トランスのP端子間には倍ほどの音声電圧が出てくる。トランス製造メーカーは決して想定してしない使い方だし、高圧で絶縁が飛ぶかもしれないのを覚悟の上で試してみればいい。

発音ユニットの設計

縦にスパーを数本入れ、振動膜を縦長の短冊形にするとして、その幅はどうしようか?等間隔がいいのか、それとも共振周波数をずらす目的で異なる間隔(幅)にするか(下図)。

膜へ張力を加え、組み立てるための装置

例によって四角い穴をあけたMDFボードが現実的だろう。振動膜を蒲鉾状に引っ張る仕掛け(枠)が必要だ。固定した状態で両面に半導体膜を塗布する。さらに、膜を後ろ側ステータに乗せるためには、ステータをあらかじめ蒲鉾状に固定する台が必要で、ステータに周囲のスペーサ(2ミリ厚)とスパー(2ミリ厚)を両面テープで接着し、その上に導電性両面テープをはり、さらにその上から治具に固定した振動膜を下ろしていくことになる。上下のスペーサはしっかりした接着剤で接着した方が良いだろう。デルリンは製品の段階でおそらくコロナ処理とかしてあるようで、あまり接着で苦しみはしないようだ。むしろ両面テープの接着剤をはがすので苦労している。ただ、上下のスペーサがはがれると膜の張力が失われるのでここは注意したい。

MDFボードの枠でマイラーの振動膜(3μ厚のマイラーを入手済み)を引っ張ったらMDFが曲がるかもしれないので、角材かL字材(鉄かアルミ)で補強だろう。

位置決めをしながら、下からステータがせりあがるか、上から振動膜が下りるような仕掛けが必要。ESL修理の専門店(例えば、Shackman-reromanus)には専用の治具を開発しているところもあるが、せいぜい左右2台しか扱わない私には無縁である。いや、無縁であってほしい。何回も何回も試作を繰り返したくはないから。

さらに、その振動膜の上に、下のと同じ位置に導電性テープを貼り、スパー(2ミリ厚)と左右のスペーサ(2ミリ厚)と上下のスペーサ(1ミリ厚)を接着し、裏表の周囲の導電性テープを発音体下部で接続し、バイアス電源用のコードに接続。なお、上下のスペーサは2ミリ厚ではなく、1ミリ厚にするのは湾曲に沿わせるためだけでなく、ここに一旦振動膜を折り返して接着し、さらに1ミリ厚のスペーサを乗せて(つまり2枚重ねで間に折り返した振動膜を挟み)、簡単には抜けないようにする。そして、周囲のスペーサとスパーの上に両面テープを貼り、上から前面のステータを重ねて接着。ただし、うまく接着できない状態になることは予想に難くない。スパーの上から樹脂製のボルト・ナットで占めるしかあるまい。最近はPEEK、PPS、RENYといった、金属に近い強度をもった樹脂製のボルト・ナットが市販されている。

Martin Logan (ML)製品(多くのアマチュア作品、例えばJAZZMAN)では後ろのステータに振動膜の上下の端を折り返すように接着している。強度的にはこれでもいいが、これではデルリンがそれなりに高抵抗(体積抵抗率1015Ω・㎝)とはいえ膜からデルリンを通して後ろ側ステータに電荷を少しずつ流す経路ができてしまうのでちょっと残念。

なお、周囲のスペーサやスパーにはPETを考えている。最初はテフロンを考えたが接着性が悪すぎる。

インターフェース・モジュール

本体の背後下部についている黒い箱である。中には、入力信号をトランスで昇圧して周波数特性をイコライズして発音ユニットに送り込む音声回路とコッククロフト・ウォルトン回路で高電圧を発生するバイアス電源部からなる。

MLに限らず、各社いろんな工夫をしている。イコライズせずにトランスで昇圧したままの音声信号を発音ユニットに送り込むとどうなるか?中音域は+6dB/Oct.のハイ上がりの特性になる。低音域はバッフルの大きさによってカットオフと共振周波数が決まる平面バフル的な特性になり、高音域は振動膜の大きさ故に、振動膜の各部分から耳(あるいはマイクロフォン)への距離が異なるために打消しが生じてディップとピークを繰り返しながら減衰していく。低音域も高音域も部屋の影響やリスニングポジションの影響をもろに受けるので後回しにして、ハイ上がりの中音域は各社工夫をしている。ひとつは定電流駆動。要は発音体への結線に抵抗をシリーズに入れる。そうすると容量性の発音体との関係で一定の周波数から上はフラットになる。そのため、インターフェース・モジュールには抵抗やコンデンサーや場合によってはチョークコイルが入っている。トランスも2つ入っているのもある(MLやAcoustatなど)。

しかし、アマチュアが家庭で使うのことを考えた場合、他人はいざ知らず私ならそうそうアンプをとっかえひっかえしないし(多分)、トランスからは直につないで、メインアンプの入力部かプリアンプ(コントロールアンプ)に一定の周波数帯を-6dB/Oct.でイコライズする回路を組み込む方が簡単だと思う。とりあえずはCLSIIaのインターフェース・モジュールを生かしておいて、うまくいったら真空管アンプのプレートから信号を取り出して、メインアンプより前でイコライズするのか良さそうだ。真空管のPPアンプで5kΩのトランスの8Ω出力端子に80Ω位でターミネートすると一次側の負荷で50kΩ相当。巣のコンデンサースピーカは容量負荷で20kHzで20kΩまで下がるとしても真空管の負荷は14kΩ今日。プレートからコンデンサを介して発音ユニットへ結べばちょっと高めのプレート電圧を与えたら6CA7三結でも300 V RMSは得られる。出力トランスをPPチョーク代わりにするのだが、インダクタンスの大きなPP用トランスで二次側にターミネータを入れないとちょっと怖い。パルシブな高電圧が生じて真空管内部で放電とかするかもしれない。インダクタンスは怖い。安価なGU50 の三結に高めのB電圧(ヤナギタ式HVTCシステム)を与えれば500 Vも夢ではない。通常の音楽鑑賞ならこれで十分の筈。出力間を4本も使って、しかもEhk耐圧を心配するSRPPより簡単で楽チン。万一これで足らなければ、大型のSG端子のあるPP用トランスで、プレートをSGに結ぶと、トランスのP端子間には倍ほどの音声電圧が出てくる。トランス製造メーカーは決して想定してしない使い方だし、高圧で絶縁が飛ぶかもしれないのを覚悟の上で試してみればいい。

コメント

コメントを投稿